九段中等教育学校対策コース

(公立中高一貫校対策コース)

九段中等教育学校対策コース

(公立中高一貫校対策コース)

- TOPページ

- > コース紹介

- > 九段中等教育学校対策コース

九段中等教育学校に特化した

オリジナルカリキュラムで対策

九段中等教育学校に特化した

オリジナルカリキュラムで対策

開講教室

対象

小学3年生~小学6年生

指導内訳

小3:国語・記述

小4:理系・文系

小5:理系・文系

小6:適性検査1対策、適性検査2・3対策、演習

指導時間(映像授業含む)

小4:通常コース200分 区分Aコース200分

小5:通常コース300分 区分Aコース300分

小6:通常コース400分 区分Aコース400分

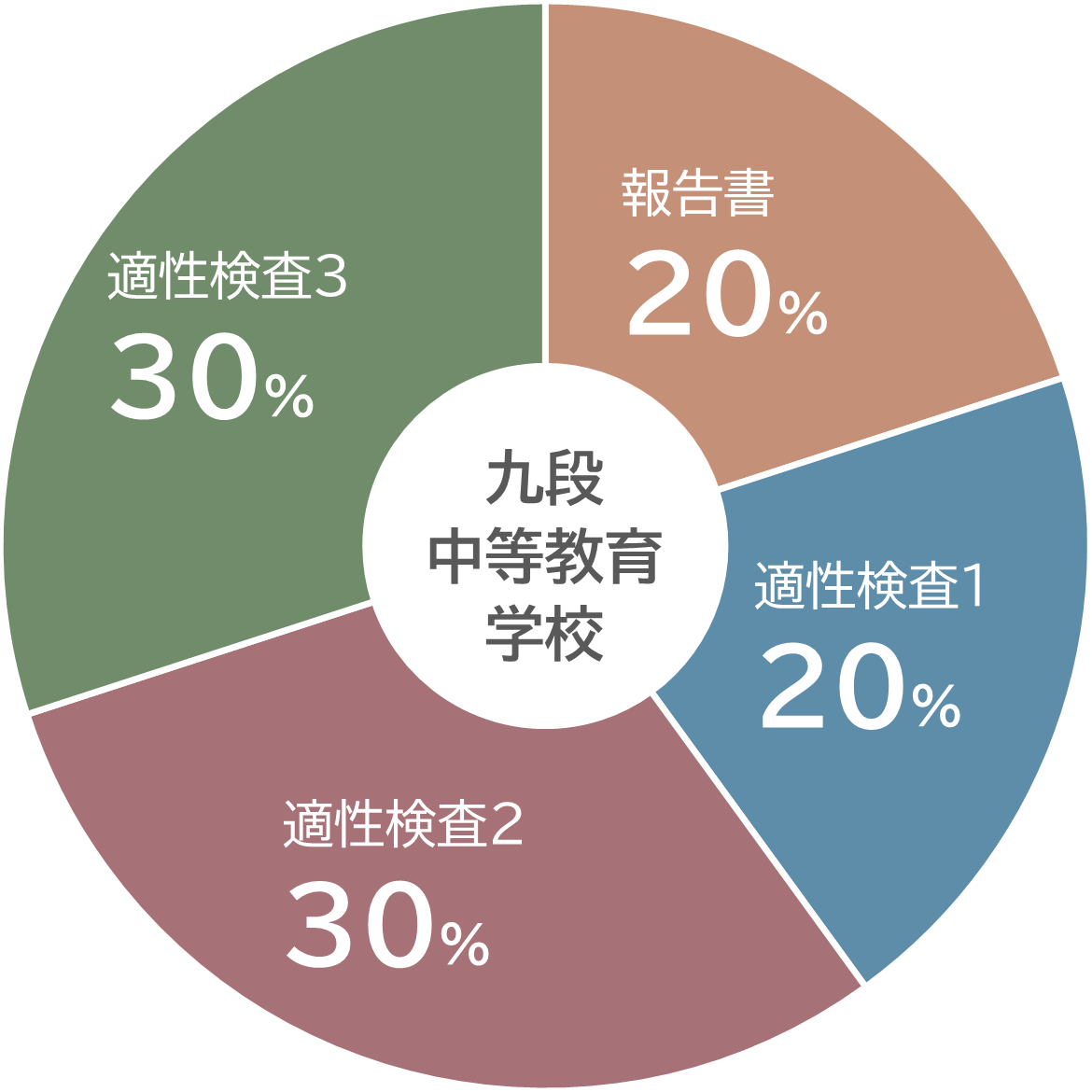

出題傾向と対策

固定された出題傾向がなく、処理能力の速さを求められる適性検査

固定された出題傾向がなく、

処理能力の速さを求められる

適性検査

小学生として無理のない標準的なレベルでの思考力や表現力を試す適性検査が出題されます。しかし、「傾向がないのが傾向です」と作問担当者がおっしゃるほど、特定の傾向が固定されず例年さまざまな切り口で問題が出されます。これを面白いと受け取るか大変だと受け取るかで、九段中に向いているか向いていないかがある程度わかります。

問題の内容としては、文章や資料を読み取り、読み取れることや自分の考えを述べるものや、図形問題や条件整理など数理的な思考力を問う問題が出ます。作図をする問題もあります。

-

適性検査1(九段独自問題)

課題文は説明文や小説が中心です。

しかし詩や随筆文、大問1つに課題文が二編出題されることもあります。

都立中に比べて読解問題が多く、適語補充や前後の文章に合わせて適切な文を考える問題も出題されます。

23年度は作文の指定文字数が220字以内となり課題文の量と共に減少しましたが、適性検査全体として時間に余裕をもって解きたい内容が続いています。- ●作文課題ー

- 60字から240字まで幅がある

- (テーマ例)

- 学校生活を送る上で変わることと変わらないことのどちらが重要だと考えるか

-

適性検査2(九段独自問題)

全体を通じて算数・理科系の問題が多いように見られますが、その中には地図の読み取りなどが加わり、まさに教科横断型の問題となっています。

適性検査対策をしていても初めて見るような資料が使われることが多く、こういった問題に意欲をもって取り組む姿勢が必要です。

また、最近は立体図形に関する問題の出題が増え全体の難易度も上がってきています。- (23年度出題例)

- 国営公園の役割について・アサリの生態について

-

適性検査3(九段独自問題)

会話文を中心に資料やグラフ・図表を用いた問題が出題され、問題文の量がとても多く感じられるため、

解く順番や時間配分について考えながら解き進めなければなりません。

適性検査Ⅱと共に近年は少しずつ難易度が上がり、会話文と資料の中から適切に情報を読み取り、考える力が必要になっています。

時間に慌てず読み進めることができれば回答を導くことができる問題ですので、多くの適性検査に触れておくことも重要です。

- (23年度出題例)

- チャノキの栽培とその歴史・ICカードのしくみ

コースの特長

指導のポイント

唯一の区立中高一貫校である九段中。そのため他の都立中高一貫校と異なる問題傾向を持ちます。

九段中対策コースでは、文学的文章や説明的文章の読み取りと作文の練習、資料を分析し表現する力の向上、数理的に分析し考察する力の養成を行う専用カリキュラムで学習します。総合的な学力の底上げを図り、素早く論理的に解答する能力を向上させます。

E-style飯田橋校では、九段中の出題傾向を熟知した専門教師と、過去の合格者のデータを徹底分析して作り上げたE-styleオリジナルカリキュラムで、九段中の合格に直結する専門指導を行います。

成長のステップ

-

小3

読解力・記述力および知的好奇心の養成

読解力・記述力および

知的好奇心の養成適性検査1に対応できる読解力・記述力を早期から養成するために、高学年向けの教材を用いて、説明的文章の要点把握への慣れをつくります。それとともに、適性検査2・3対策に取り組むうえでの基礎となる知的好奇心を育てるために、「正座をすると、足がしびれるのはなぜ?」「ウマの顔はなぜ長いの?」といった、身近で理科的な疑問をテーマにした文章を題材にします。また、テーマに即した「調べ学習」に取り組むことで課題探究への意識づけを図ります。

-

小4

国語と算数を中心に基礎学力を整え、学び方を身につける

国語と算数を中心に基礎学力を整え、

学び方を身につける漢字を正確に書くだけでなく、意味を理解する。計算問題を頭の中で暗算するのではなく、筆算を書きミスなく解く。都道府県の名称だけでなく、その位置や形を理解し、特徴も知っている。自然現象の仕組みを科学的な目で見て、その先はどうなるのだろうと洞察しようとする。基礎をきちんと学び、そのうえで興味の幅を広げること。それが受検対策の第一歩です。自分が賢くなっていく楽しさを実感しながら、じっくり考えられる良問を通して、適性検査の考え方を無理なく身につけます。

-

小5

物事の仕組みに興味を持ち、読解力と論理的思考力を養成する

物事の仕組みに興味を持ち、

読解力と論理的思考力を養成する九段中の適性検査では、与えられた資料を論理的に読み解き考察すると、自然に解答に至るものが多くみられます。また、その逆に柔軟な発想力を要求する問題も見られます。これに対応するには、世の中に広くアンテナを張り、学んだ基礎事項を使って考える姿勢が大切です。授業や教材、クラスメイトの発言だけでなく、メディアなどからも幅広く情報を得て、世の中の様々な仕組みに対する興味や関心を導き出せるように指導を行います。

-

小6

あらゆる分野の学習をこなして解答速度と得点力を高める

あらゆる分野の学習をこなして

解答速度と得点力を高める適性検査1の対策 (九段独自問題)

問題文の文字数が多めで、かつ読解問題数も多めの適性検査1。のんびり読んでいては解き終わりません。語彙を増やし想像で補う部分を増やすことで迷う時間をなくし、文章のポイントを把握する力をつけることで正確な解答を記述できるように指導します。

適性検査2・3の対策 (九段独自問題)

さまざまな適性検査問題に触れることで、世の中の実際の物事がどのように分析できるのか、どのような仕組みででき上っているのかを理解しながら適性検査にどのように出題されるのかを学びます。基礎的な学習内容をふまえ、作業しながら考えることで、応用的に見える問題が解けるようになるまで指導します。

区分A(区内枠)対策専門コース

千代田区居住の方が受検できる区分Aの合格を、短時間で効率的に目指せる専門コース

小4の専門対策

算数・国語を中心とした基礎学力の養成と、適性検査問題に必要な思考力・洞察力を、理社の題材を用いて養成します。通常コースと比べ基礎学力に重点を置き、効率的に区分Aの合格の素地を育成していきます。

小5の専門対策

様々な題材を用いて、柔軟な発想力と、その発想を助ける論理的な思考力、他者に正しく伝える表現力と記述力を養成します。九段の合格点の高さを見据え、ミスをなくす姿勢を重視し、効率的に区分A合格を目指します。

小6の専門対策

九段中合格に必要な力を、適性検査ごとに分析し、基礎的な学力の維持と必要な作業力と合格力を高める指導を行います。生徒ごとに、どの力が必要なのか専任担当が分析し、私立受験の学習時間も担保できる最短時間での合格を目指します。

特別講座

-

小6九段特訓

小学6年を対象に、週1のペースで九段中の適性検査に特化した特別講座を教室にて実施します。カリキュラムを前期/後期に分け、着実な入試準備を進めていきます。

-

夏の短期集中特訓

小5・6年生を対象としたE-styleの受検生が集まる通学型短期集中講座です。徹底した演習と弱点克服で、志望校合格にぐっと近づけます。