両国高校附属中対策コース

(公立中高一貫校対策コース)

両国高校附属中対策コース

(公立中高一貫校対策コース)

- TOPページ

- > コース紹介

- > 両国高校附属中対策コース

頭だけでなく、手を動かして

粘り強く考える力を醸成する

頭だけでなく、手を動かして

粘り強く考える力を醸成する

開講教室

対象

小学3年生~小学6年生

指導内訳

小3:国語・記述

小4:算数・理系、国語・文系

小5:理系・文系

小6:適性検査Ⅰ対策(読解・作文)、適性検査Ⅱ・Ⅲ対策(算数・理社)

指導時間(映像授業含む)

小4:200分

小5:300分

小6:400分

出題傾向と対策

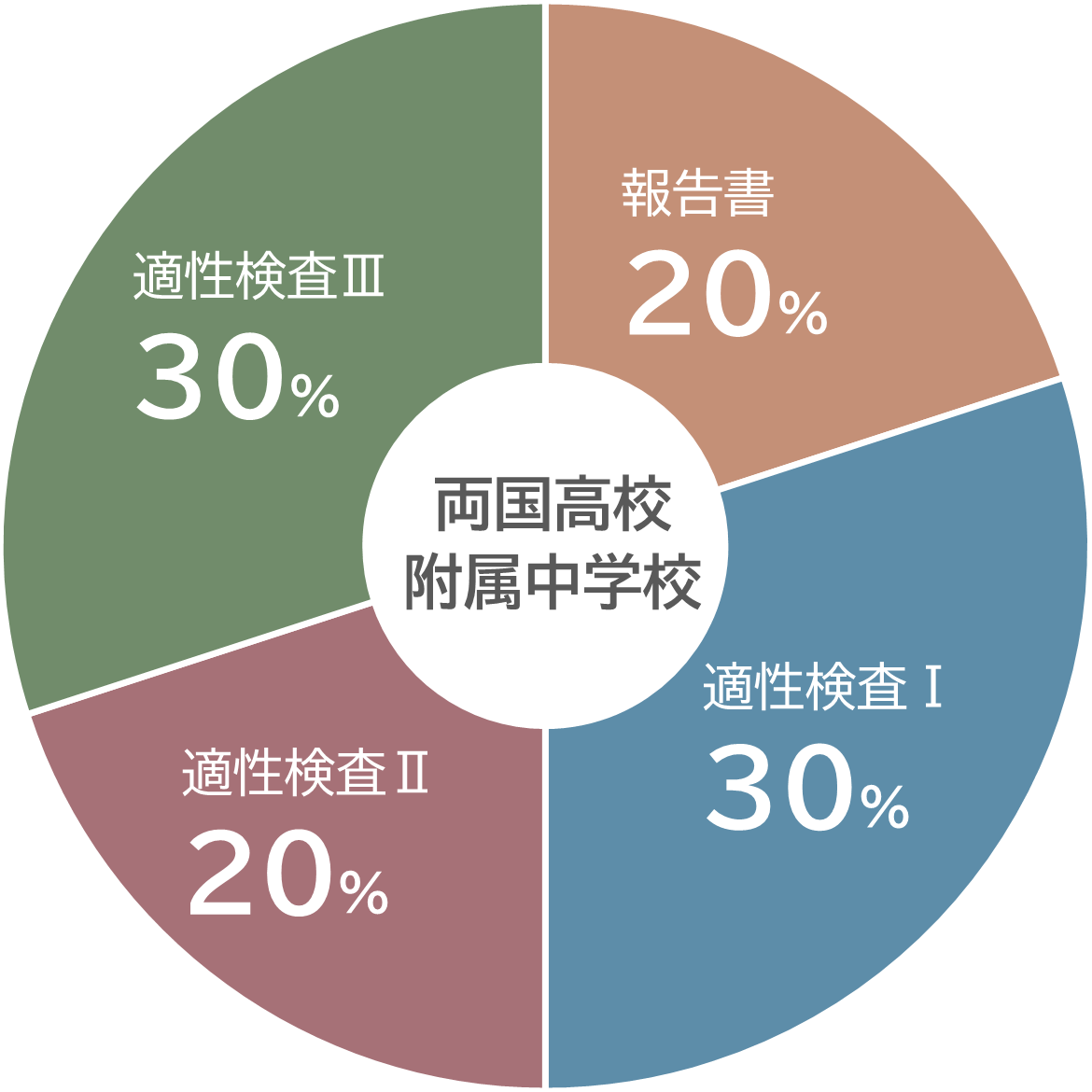

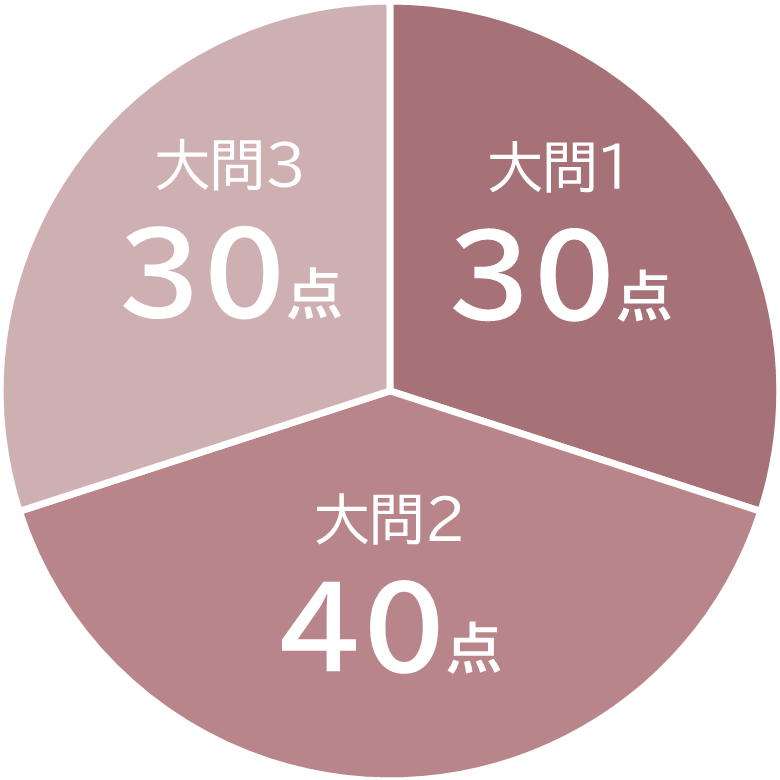

両国高校附属中は、適性検査Ⅰ・Ⅲの配点比率が全体の60%を占める

両国高校附属中は、

適性検査Ⅰ・Ⅲの配点比率が

全体の60%を占める

両国高校附属中では、適性検査Ⅰと適性検査Ⅲの配点比率が全体の60%を占めています。その中で適性検査Ⅲのみ独自問題として出題されます。適性検査というと、作文などの記述問題がメインで出題されるイメージがあると思いますが、両国の適性検査Ⅲはそうしたイメージとは一線を画す、基本的に答えしか書けない問題の出題が多いです。いわゆる私立中で出題される一行問題などとは異なり、与えられた条件を基に手を動かしながら実験して、本質を見抜くタイプの出題です。設問の場面状況を想像力で補って考える問題や書いて作業することで解けていく問題にじっくりと取り組み、粘り強く考える力が肝となります。

-

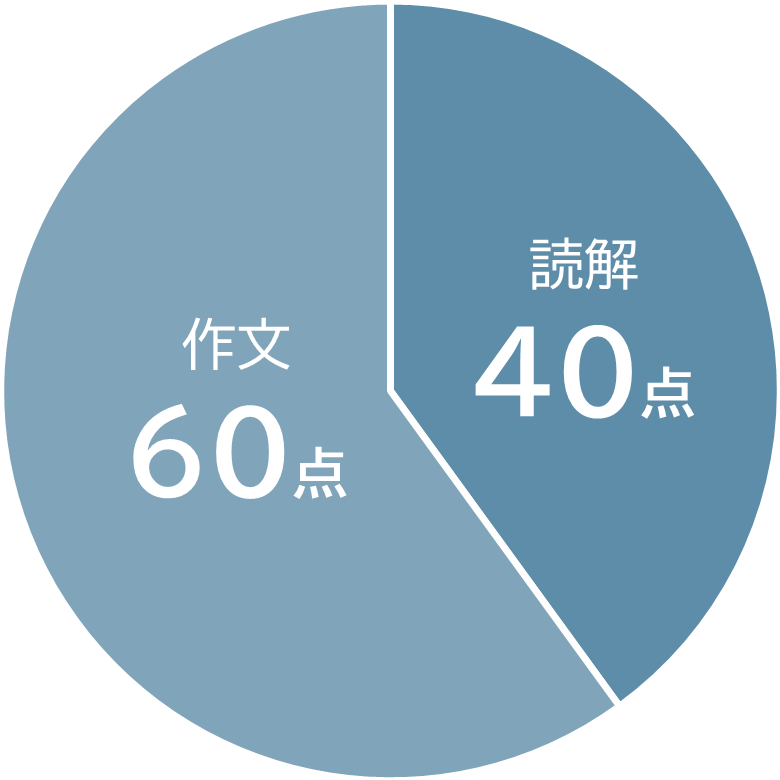

※2025年入試の配点 適性検査Ⅰ(共同作成問題)

- ●読解問題ー

- 比喩や指示語の置き換えや要約

- ●作文課題ー

- 400字程度

- (テーマ例)

- 本を読むとき心がけること、理解するための行動

-

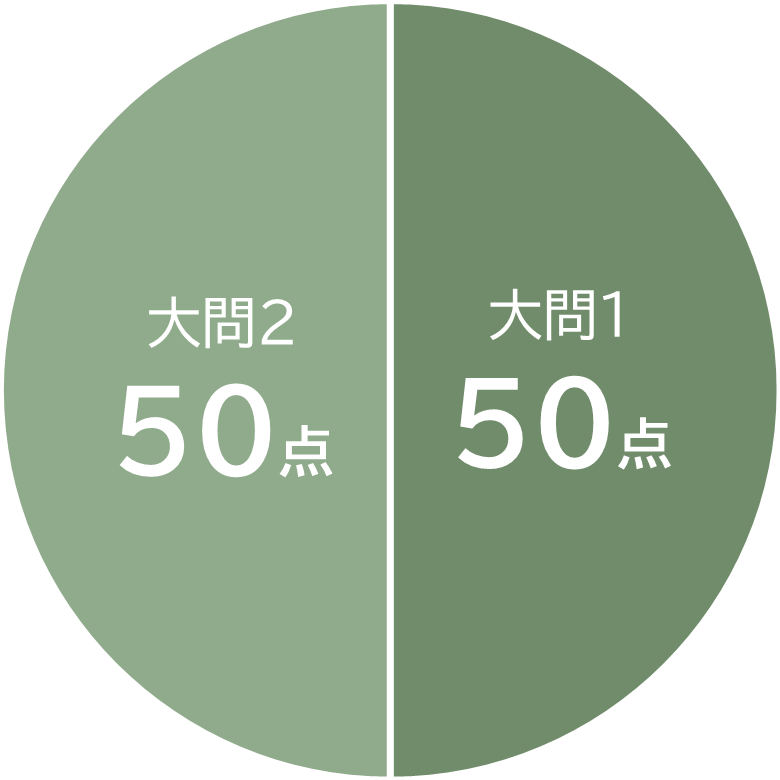

※2025年入試の配点 適性検査Ⅱ

- ●大問1ー

- 算数(共同作成問題)

基礎力をもとに作業しながら考えを進めることで解答を導く

- ●大問2ー

- 社会(共同作成問題)

複数の資料や文章から読み取れることや考えたことをうまく表現する

- ●大問3ー

- 理科(共同作成問題)

実験の狙いと内容を読み取り、観察結果を比較し、考えられることを的確に表現する

-

※2025年入試の配点 適性検査Ⅲ(両国独自問題)

●算数をメインとして出題される

●答えしか書けない問題の出題が多い

●試行錯誤を要する問題が多く、作業力が必要

コースの特長

指導のポイント

両国高校附属中では、適性検査Ⅲで独自作成問題が出題されます。他校と比べたときの特徴は、答えのみを要求する設問が多いことと、1問の配点が大きいことです。そのため、一度解くと決めたら、答えが出るまで解き切る「粘り強さ」と、途中のちょっとした失敗をしない「正確性」が求められます。整理の仕方を工夫すると解きやすい問題も多く出題されるため、普段からさまざまな解法に興味を持つことが大切です。

E-style錦糸町校では、両国高校附属中の出題傾向を熟知した専門教師と、過去の合格者のデータを徹底分析して作り上げたE-styleオリジナルカリキュラムで、両国高校附属中の合格に直結する専門指導を行います。

成長のステップ

-

小3

すべての学びの基礎となる、知的好奇心の養成

すべての学びの基礎となる、

知的好奇心の養成小3のテキストは読解の基礎を学ぶ教材ですが、その内容は国語の範囲を超えて、さまざまな不思議を学べるテキストです。身近な「あたりまえ」にきちんと興味を向けられる、都立学習の心構えを養成します。

-

小4

身近な「あたりまえ」を掘り下げて、知識や工夫を学ぶ

身近な「あたりまえ」を掘り下げて、

知識や工夫を学ぶ漢字は細かい部分まで正確に書き、その意味も理解する。計算問題を取り込むときに、暗算ではなくきちんと筆算を行いミスなく解ける。都道府県の位置や形を理解し、その特徴も知っている。身近な生活に関わる自然現象の仕組みを理解し、その応用例も知っている……。興味の幅を広げ、学んだことを確実に身につけること。それが受検対策の第一歩です。ワクワクする工夫やじっくり考えられる良問を通して、適性検査の考え方を無理なく身に付けます。

-

小5

多くの良問を通して、適性検査に対応した記述力を鍛える

多くの良問を通して、

適性検査に対応した記述力を鍛える両国高校附属中の適性検査では、すばやく文章を読解し、すばやく設問の意図をとらえ、意図に沿った答えをすばやく記述しなくてはいけません。これに対応するには、ふだんの態度で勉強に取り組んでいてはいけません。宿題で出された問題を解いて答え合わせをするだけでなく、どこが間違いの元だったのか、解答・解説とよく見比べて、理解して、ノートに書き残す。わからない語句や漢字を調べて、ノートに書き残す。そんな勉強法が身につくように指導します。

-

小6

合格できる答案を時間内に仕上げる、論理力を身に付ける

合格できる答案を時間内に仕上げる、

論理力を身に付ける適性検査Ⅰの対策(共同作成問題)

問われたことに素直に答えることが大切な共同作成の作文。授業で多くの文章を扱い、要約力や換言力を鍛えていきます。誰が見ても評価される表現力を身につけるため、指摘された内容に注意しながら書き直す習慣も促します。

適性検査Ⅱの対策

「国社・文系」および「算理・理系」の授業で、学校で習う単元がどのような形で適性検査に出題されるのかを理解しながら学習していきます。学んでいないからできない、ではなく、その場で「考える」ことの意味を、授業を通して指導します。

適性検査Ⅲの対策(両国独自問題)

基本的な内容を素早く・正確に解くために、時間を意識して多くの問題に取り組みます。また、問題の答えを安易に伝えず、良問にじっくりと取り組むことで、合格に必要な粘り強さを育みます。

特別講座

-

小6両国特訓

小学6年を対象に、週1のペースで両国高校附属中の適性検査に特化した特別講座を教室にて実施します。カリキュラムを前期/後期に分け、着実な入試準備を進めていきます。

-

夏の短期集中特訓

小5・6年生を対象としたE-styleの受検生が集まる通学型短期集中講座です。徹底した演習と弱点克服で、志望校合格にぐっと近づけます。